Rund um den Schlossberg (5)

Teil 5 Geopolitische Weichenstellungen, Teil 2

von Carlo Sansone

Die Bischöfe von Säben sind mit Sicherheit mit Albuin (975-1006) um 990 endgültig nach Brixen, in den alten Königsmeierhof Prihsna, ein Geschenk König Ludwig IV. („Das Kind“, 893-911, Sohn des ostfränkischen Kaisers Arnulf von Kärnten), oberhalb von Stufels, übersiedelt. Mit Sicherheit hält sich Bischof Albuin, aus dem großen und mächtigen Geschlecht der Kärntner Aribonen, noch oft in Säben auf und zeichnet Urkunden noch als Episcopus Sabionensis.

Bischöfe werden zu Fürsten

Durch das Entstehen und Erstarken von Herzogtümern sind die Kaiser ab Otto dem Großen (936-973) bestrebt, Grafschaften abzutrennen und diese den verlässlicheren Bischöfen als Reichslehen zu übertragen, sodass die Bischöfe mit der Zeit zu Reichsfürsten werden und als solche neben anderen Regalien auch das Privileg haben, Städte gründen zu dürfen, während sie gleichzeitig von den Herzögen unabhängig sind.

Rodungen

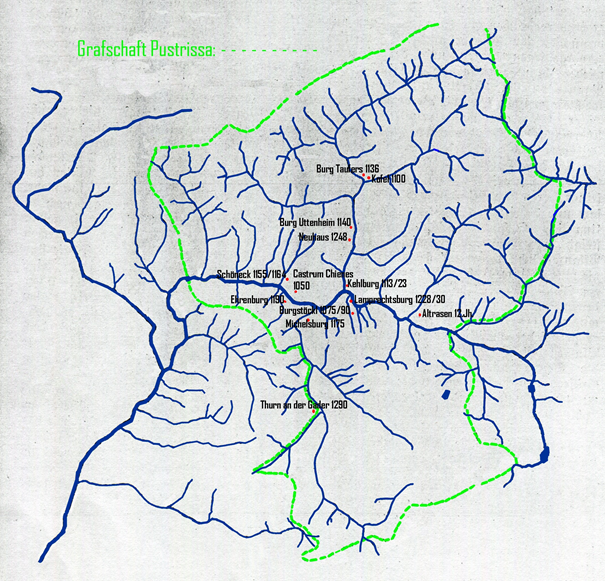

Schon Albuin lässt, neben der „Anlage“ von Ragen, große Rodungsgebiete in Weiten-, Gader-, Pragsertal und Antholz anlegen und wird zum Herrn der dort angelegten Höfe. 1091 wird durch Kaiser Heinrich IV. Bischof Altwin die Grafschaft Pustrissa (Mühlbacher Klause bis Gsieser Bach) übertragen. Das bischöfliche Herrschaftsgebiet umfasst im Pustertalgau somit fast das ganze Bistum. Da es aber das Kirchenrecht den Oberhirten, von einigen Ausnahmen abgesehen, verbietet, die hohe Gerichtsbarkeit selbst auszuüben, wird diese Tätigkeit an Vögte übertragen. Die Folge wird sein, dass sich diese Lehen mit der Zeit immer mehr entfremden.

Bischöfliche Burgen

Es entstehen nun also der Reihe nach, als Sitze der in Gerichte, bzw. den alten Dingsprengeln folgend, unterteilten Grafschaft, die vorerst bischöflichen Burgen: das castrum Chienes vor 1050, das Burgstöckl in Reischach 1075/90, die Kehlburg 1113/1123 (frühestes Datum), Burg Uttenheim 1140 (frühestes Datum), Altrasen im 12.Jh., im letzten Viertel des 12. Jh. die Michelsburg, Burg Welsperg Mitte 12. Jh., die Ehrenburg um 1190, die Lamprechtsburg 1228/30, Burg Thurn an der Gader 1290; daneben gibt es schon einige nicht hochstiftliche Burgen, wie Burg Schöneck (Herren von Rodank) 1155/1164, Burg Kofel in Taufers um 1100, Burg Taufers 1136 (frühestes Datum), und Burg Neuhaus, vor 1248 (edelfreien Herren von Taufers). Die chronologische Reihenfolge ist nicht ganz klar, da sich die Daten oft „nur“ auf die Beinamen der entsprechenden Ministerialen stützen, wie z.B. 1140, Wilhelm von Uttenheim, oder die Weihe der Kapelle, aber ohne Nennung der Burg, z.B. der Kehlburg.

Nach etwa 150 Jahren bleiben dem Hochstift schließlich nur jene Herrschaftsgebiete, die die Bischöfe die ganze Zeit über selbst verwaltet haben, wie z.B. Ragen (Bruneck) mit Aufhofen, Niedervintl mit dem Weitental, Spinges, das Antholzertal, das Gericht Thurn an der Gader mit der westlichen Seite des Gadertales. Außerdem sind diese Enklaven ein nicht zusammenhängendes Gebiet was den Erhalt zusätzlich erschwert. Dieser Zerfallsprozess wird dann mit Bischof Bruno von Kirchberg, dem Gründer von Bruneck, abgeschlossen sein.

©CarloSansone

Zur Facebook-Diskussion: https://www.facebook.com/groups/unserbruneck/permalink/1102914336844344/